Blasensteine (Zystolithiasis): Ursachen, Symptome und Behandlung

Du hast Schmerzen beim Wasserlassen und ständig das Gefühl, zur Toilette zu müssen? Dahinter könnten unter anderem Blasensteine stecken. Erfahre hier, wie Steine in der Blase entstehen, welche Symptome noch auftreten können und was du zur Diagnose, Behandlung und Vorbeugung wissen musst.

Definition

Was sind Blasensteine?

Steine in der Blase werden in der Fachsprache auch als Zystolithiasis bezeichnet.

Blasensteine sind feste Ablagerungen, die sich in der Harnblase bilden (Harnsteine). Sie entstehen, wenn sich Bestandteile des Harns – wie Salze, Mineralien oder Abfallstoffe –zu kleinen Kristallen verbinden. Bleiben diese Kristalle in der Blase und werden nicht mit dem Urin ausgeschieden, können sie nach und nach zu größeren Steinen heranwachsen.

Manchmal wandern Harnsteine, die ursprünglich in der Niere entstanden sind, durch den Harnleiter bis in die Blase – und werden dort zu Blasensteinen.

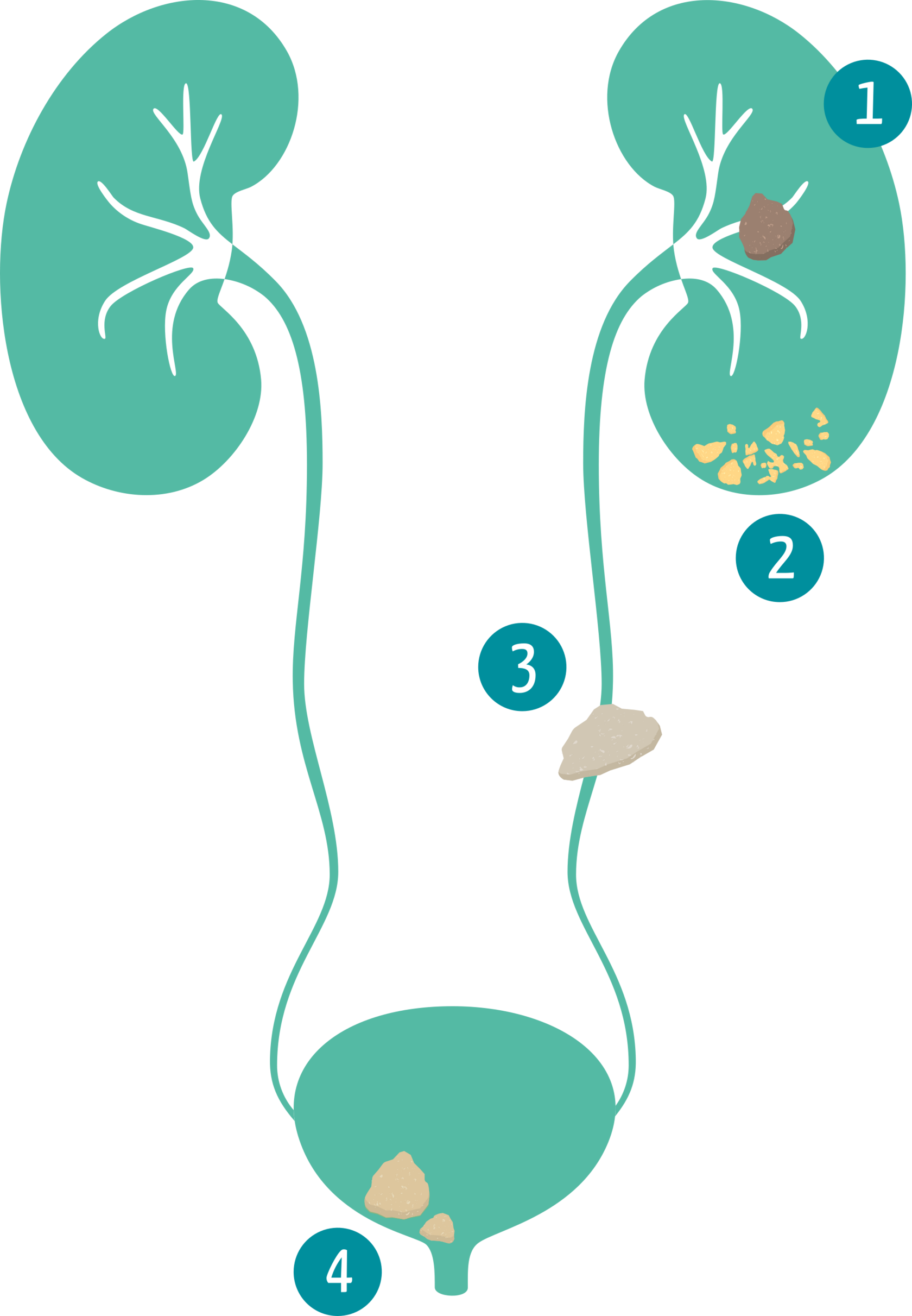

Blasensteine gehören zur Gruppe der Harnsteine. Dieser Begriff umfasst alle Steine, die an verschiedenen Stellen im Harntrakt entstehen:

Nierensteine (in der Niere)

Nierengrieß (kleinere Kristalle in der Niere)

Harnleitersteine (im Harnleiter)

Blasensteine (in der Harnblase)

Ursachen

Wie entstehen Blasensteine?

Blasensteine entstehen, wenn sich bestimmte Stoffe im Urin ablagern und verklumpen. Das passiert meist dann, wenn der Urin zu lange in der Blase bleibt oder besonders konzentriert ist. Es bilden sich kleine Kristalle, die zu Steinen heranwachsen können – manchmal über Wochen oder Monate hinweg.

Zu den häufigsten Ursachen von Blasensteinen zählen:1,2

Wenn die Blase nach dem Wasserlassen nicht vollständig geleert wird, kann Restharn zurückbleiben – ein idealer Nährboden für Steinbildung. Das betrifft vor allem Männer mit einer vergrößerten Prostata, aber auch Frauen mit einer Blasensenkung.

Entzündungen können das Milieu in der Blase verändern und die Kristallbildung begünstigen.

Zum Beispiel Katheter oder Harnleiterschienen können als „Kristallisationskeim“ dienen, an dem sich Mineralien ablagern.

Bestimmte Stoffwechselstörungen können die Zusammensetzung des Urins verändern.

In einigen Fällen gelangen Steine aus der Niere über den Harnleiter in die Blase und bleiben dort stecken.

Blasensteine können sowohl Männer als auch Frauen betreffen – bei Männern treten sie jedoch aufgrund anatomischer Unterschiede und häufiger Prostataprobleme insgesamt etwas öfter auf.1

Symptome

Symptome von Blasensteinen bei Frauen und Männern

Blasensteine bleiben manchmal lange unbemerkt – vor allem, wenn sie klein sind. Sobald sie jedoch die Blasenschleimhaut reizen oder den Urinfluss behindern, machen sie sich meist durch Schmerzen oder andere Anzeichen deutlich bemerkbar.

Typische Symptome bei Blasensteinen sind:

Schmerzen oberhalb des Schambeins

Schmerzen beim Wasserlassen

häufiger Harndrang (auch bei geringer Urinmenge)

Unterbrechung des Harnstrahls (plötzlicher Stopp beim Wasserlassen)

Blut im Urin (rötlich verfärbter Urin)

in schweren Fällen: Harnstau (die Blase lässt sich nicht mehr entleeren)

Die Beschwerden können plötzlich auftreten oder sich schleichend entwickeln. Manche Betroffene spüren die Blasensteine nur bei Bewegung – zum Beispiel beim Gehen oder Sport – weil sich die Steine in der Blase bewegen und dabei die Schleimhaut reizen.

Diagnose

Wie werden Blasensteine diagnostiziert?

Wenn du typische Symptome wie Schmerzen beim Wasserlassen oder häufigen Harndrang hast, solltest du die Ursache ärztlich abklären lassen. Der erste Schritt zur Diagnose von Blasensteinen ist in der Regel ein ausführliches Gespräch über deine Beschwerden, gefolgt von einer körperlichen Untersuchung.

Zur sicheren Diagnose von Blasensteinen kommen vor allem folgende Methoden zum Einsatz:

Mithilfe eines Urintests lassen sich Entzündungszeichen, Blut im Urin oder kristalline Bestandteile feststellen – erste Hinweise auf Blasensteine.

Ein Blutbild kann Hinweise auf Entzündungen oder Nierenfunktionsstörungen geben, die im Zusammenhang mit Harnsteinen auftreten können. Außerdem lassen sich bestimmte Stoffwechselwerte überprüfen, die auf eine Steinbildung hindeuten.

Eine Ultraschalluntersuchung zeigt, ob sich Steine in der Blase befinden und wie groß sie sind.

Bei unklaren Befunden kann eine Röntgenaufnahme oder eine Computertomografie (CT) genauere Informationen liefern – etwa zur Lage und Anzahl der Steine.

In manchen Fällen wird ein dünnes Endoskop über die Harnröhre in die Blase eingeführt, um die Steine direkt sichtbar zu machen. Die Untersuchung erfolgt meist ambulant und unter örtlicher Betäubung.

Die Wahl der Untersuchungsmethode hängt von deinen Beschwerden und der Einschätzung der behandelnden Ärztin oder des Arztes ab. Wichtig ist: Je früher Blasensteine erkannt werden, desto besser lassen sie sich behandeln – oft noch bevor Komplikationen entstehen.

Behandlung

Blasensteine loswerden: Welche Möglichkeiten gibt es?

Die richtige Behandlung von Blasensteinen hängt vor allem von der Größe, Anzahl und Lage der Steine ab – aber auch davon, ob sie Schmerzen oder andere Beschwerden verursachen oder nicht.

Größere Blasensteine

Größere Blasensteine, die Schmerzen auslösen, müssen dagegen meist gezielt entfernt werden. Dafür stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung:

minimal-invasiver Eingriff: Hierbei wird der Stein in der Blase mit einem feinen Instrument über die Harnröhre mechanisch oder per Laser zerkleinert und anschließend ausgespült.

Operation: In seltenen Fällen – zum Beispiel bei sehr großen oder ungewöhnlich geformten Blasensteinen – ist ein kleiner chirurgischer Eingriff nötig, um die Steine zu entfernen.

Wenn zum Beispiel eine vergrößerte Prostata oder eine Blasenentleerungsstörung zugrunde liegt, muss auch diese behandelt werden, um Rückfälle zu vermeiden.

Vorbeugung

So kannst du Blasensteinen vorbeugen

Auch wenn Blasensteine lästig sind – die gute Nachricht ist: Du kannst selbst einiges tun, um das Risiko deutlich zu senken. Vor allem, wenn du schon einmal betroffen warst oder zu Harnsteinen neigst, lohnt es sich, achtsam zu sein.

Diese Maßnahmen helfen dabei, Blasensteinen vorzubeugen:

Achte darauf, täglich ausreichend Flüssigkeit zu dir zu nehmen – ideal sind mindestens 2 Liter Wasser oder ungesüßter Tee.3 So wird der Urin verdünnt und die Blase regelmäßig durchgespült.

Vermeide es, den Toilettengang lange hinauszuzögern. Leere deine Blase möglichst vollständig, um Restharn zu vermeiden. Bei bekannter Blasenschwäche oder Prostatabeschwerden ist das besonders wichtig.

Körperliche Aktivität unterstützt die Durchblutung der Harnwege und regt die Funktion der Blase an.

Eine ausgewogene, eher basenreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten kann helfen, die Zusammensetzung des Urins positiv zu beeinflussen. Tierisches Eiweiß, Zucker und stark salzhaltige Speisen sollten eher in Maßen konsumiert werden.

Unbehandelte Harnwegsinfekte wie Blasenentzündungen können das Risiko für Blasensteine erhöhen. Bei ersten Anzeichen wie Brennen beim Wasserlassen oder häufigem Harndrang gilt: lieber einmal zu früh als zu spät zur Ärztin oder zum Arzt.

FAQs

Häufig gestellte Fragen zum Thema Blasensteine

Blasensteine betreffen meist Menschen ab dem mittleren Lebensalter – bei Männern oft durch Prostatavergrößerung, bei Frauen häufiger nach den Wechseljahren.

Blasensteine und eine Blasenentzündung können ähnliche Symptome verursachen. Eine ärztliche Untersuchung (zum Beispiel Urintest, Ultraschall) hilft, die genaue Ursache zu klären.

Kleine Blasensteine können mithilfe von Hausmitteln wie ausreichender Flüssigkeitszufuhr, Bewegung und Wärmeanwendungen aufgelöst und ausgeschieden werden. Zusätzlich kannst du auf pflanzliche Weise unterstützen, etwa mit UROL® FLUX. Größere Steine erfordern meist ärztliche Behandlung.

Unbehandelte Blasensteine können starke Schmerzen, Harnverhalt, Entzündungen oder Schäden an der Blase verursachen.

Blasensteine sind meist gut behandelbar. Komplikationen entstehen vor allem dann, wenn sie über längere Zeit unentdeckt oder unbehandelt bleiben.

Mehr Informationen zum Thema

Quellen

- 1 Hu, Janie, u. a. „A Rare Case of a Giant Bladder Stone Associated with Post-Obstructive Renal Failure Managed by Open Cystolithotomy“. Cureus, Bd. 15, Nr. 5, 2023, S. e39718, https://doi.org/10.7759/cureus.39718

- 2 Department of Urology, University Clinical Center of Kosovo, Prishtina, Republic of Kosovo, u. a. „Metabolic disorders and preventive measures against stones in the urinary tract“. Practica medicală, Bd. 18, Nr. 1, 2023, S. 14–19, https://doi.org/10.37897/rjmp.2023.1.3

- 3 „Nierensteine und Harnleitersteine“. Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, https://www.gesundheitsinformation.de/nierensteine-und-harnleitersteine.html . Zugegriffen 13. Juni 2025.